以前にもDeepSeekショックについて書きましたが、ついに「DeepSeek」に対抗してOpenAIのアルトマンCEOは「自社モデルのオープンソース化の可能性がある」と発表しました!

DeepSeekが採用した「知識蒸留(Knowledge Distillation)」というやり方は、既存の大規模言語モデル(LLM)を教師役にして、より小型で効率的なモデルをトレーニングするこのアプローチによって、大幅なコストカットが可能となる方法です。問題は、その教師役となったのがOpenAIのLLMではないかという疑惑があり、もし事実であれば違法なコピーとしてOpenAIの利用規約に反する行為になります。

違法行為はダメですが、日本で違法性がないやり方で、DeepSeekのようなAIを国内でつくれないのかどうかが気になります。技術的な面を見れば、知識蒸留のような手法自体はすでにオープンソース化された技術も多く、日本の研究機関やスタートアップでも活用可能です。GPUに関しても、大規模な演算資源をクラウドで借りる仕組みが整いつつあり、「ハードの縛り」が絶対的な障壁ではなくなってきています。

日本のスタートアップや中小企業でも、一定の規模の専門家チームが協力し、海外のオープンソースやクラウドサービスを柔軟に活用すれば、AI開発への参入障壁はぐっと下がっているとも言えます。日本企業が開発コストを抑えながら独自のサービスやソリューションを展開できる可能性も十分あるでしょう。

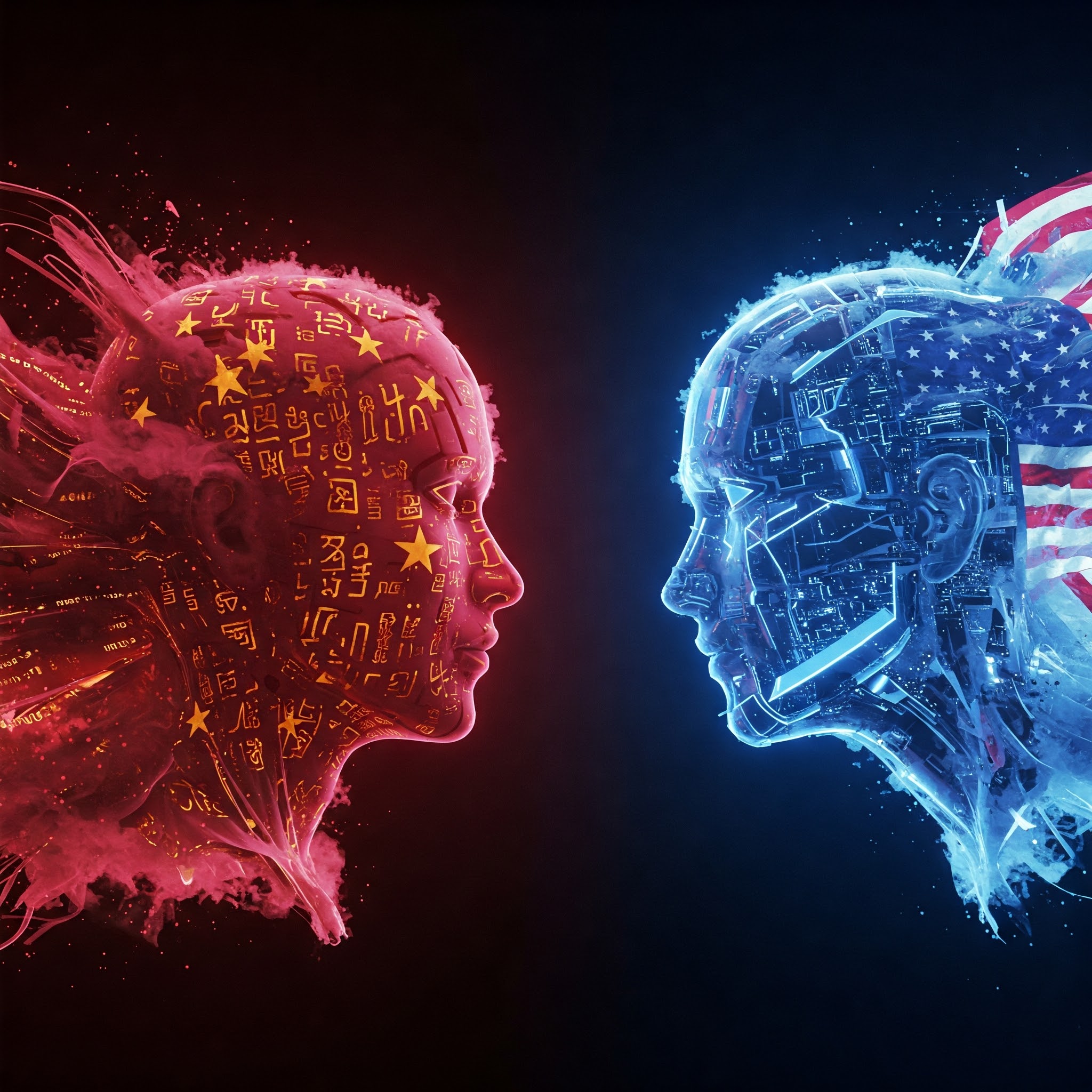

現在、生成AIは米中の2カ国に集中しているので、地政学的に混乱が発生したときに日本は非常に難しい状況になる可能性があります。そう考えると国産の生成AIが望ましいです。それまでは生成AIの利用、AI導入時にはリスクヘッジも検討することが重要になりそうです。

コメント